- 文 学

- 全部

2024年11月23日

2024年11月23日 2024年11月20日

2024年11月20日 2024年11月20日

2024年11月20日 2024年11月20日

2024年11月20日 2024年11月19日

2024年11月19日 2024年11月19日

2024年11月19日 2024年11月19日

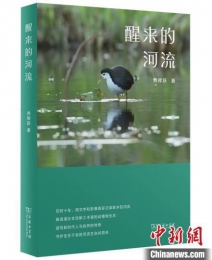

2024年11月19日 朱鹮给人类的一封信 作者:曹庆 陕西省铜川市耀州区沮河流域刺槐林中的野放朱鹮。石铜钢 摄

亲爱的人类朋友: 你们好! 我是朱鹮,见字如面,念念为安。 你们常常寄来关切的信,问及我的家庭情况、生活状况等,我甚是感激。 我是一种鸟类,腿长嘴尖,一袭嫩白,柔若无骨,展翅腾空,宛若掠过天边的云霞。我的脸是红色的,因此而得名“朱鹮”,老百姓又称我为“红鹤”,在中国古代典籍中的朱鹭也是我。我们诞生于大约6000万年前,今天,能见到我们已不是什么难事,然而,工业化与城市化的推进曾让我们繁衍生息的环境遭到破坏,我们一度销声匿迹。 自1978年开始,中国科学院朱鹮野外考察队在3年多的时间里,走遍大江南北,寻找我们的身影。1981年5月,考察队队长刘荫增在近乎绝望的情况下,在陕西省汉中市洋县的山林里发现了我的7位兄弟姐妹。此消息十分振奋人心,后来,经过精心保护和悉心呵护,我们的家族出现了物种复苏的吉兆,我们的家人越来越多了。 刘荫增队长当时在陕西洋县发现的是我们在野外仅剩的7只,其中3只是嗷嗷待哺的小鸟。“华华”是当时的3只雏鸟之一,那一天,爸爸妈妈离巢觅食,哥哥姐姐出巢锻炼,“华华”百无聊赖,索性也试着飞向广阔天地,不料跌落在地,因此与刘荫增队长“偶遇”。 经过20余年的就地保护,到21世纪初,我们的数量已经慢慢恢复。此时,有一个问题必须科学面对。如果我们始终“偏居一隅”,一旦突发疾病或自然灾害,后果将不堪设想。 所以,为了让我们的种群对环境的适应力更强,减少环境变化对我们生存产生的风险,陕西开始分步骤把秦岭南麓的我们向秦岭北麓以及中国多地扩散。 2007年,在你们人类的帮助下,我们实现了异地重建野外种群,26只小伙伴被放飞在陕西省安康市宁陕县的野外。次年,有的小伙伴晋升为父母,标志着我们迈出重返家园的第一步。 我们自己也在为回归大自然时刻准备着。 犹记得2008年的冬天,天气很冷,积雪造成楼观台的大网笼发生局部坍塌,4只“英雄”伙伴勇敢地冲向蓝天,在渭河支流的黑河湿地扎下了根。 2013年,我们的32只小伙伴从洋县出发,一路北上,来到位于黄土高原、渭河支流的沮河湿地,成为第一批野放在黄河流域的幸运鸟,这是濒危动物保护史的又一座里程碑。幸运的是,10年来,共有202只“铜川籍”鹮宝出生,其中,今年的18个家庭孵出的39只小鹮宝振翅飞出。 我必须夸赞自家的好儿女。“虎父无犬子”是我家庭的写照。小鹮宝出生后,父母的育雏时长在40到45天之内。如果小鹮宝不思进取,或因不眼观六路而从巢里掉落,或吃饭时挑肥拣瘦而挨饿,或飞行时力气不济而掉队,父母不会为它花费更多精力。小鹮宝长到2个月龄后,基本就能够自食其力了。 我们除了吃泥鳅,也吃二化螟等水田的害虫。尤其在冬季,我们还会翻稻田埂,吃害虫。所以我们在你们眼中是纯纯的益鸟、吉祥之鸟,我们终身一夫一妻,你们结婚的时候也经常用我们的图案来寓意喜庆吉祥。 我们和你们有许多共同之处,也一样会生病。感冒、肠胃病等疾病给我们带来了不少麻烦。很庆幸的是,当我们在生病或受到外界伤害时,你们没有弃我们于不顾,而是积极救治我们。特别要感谢洋县的白衣天使,他们会在我们需要的时候,给我们喂药、静脉输液、拍CT,甚至做手术,让我们早日康复。 砥砺前飞的我们,可能是全东亚最大的“置业者”。截至2022年底,我们不仅在陕西省内的宝鸡、铜川、安康等9个地点安家落户,还重返浙江、四川、北京、上海、河北、广东等老家筑巢。 今天,群山环抱、绿水绕行的洋县八里关镇姚家沟村,宛若世外桃源。不经意间就会有一抹淡红自天空掠过,掩映在青山绿水中的一抹灵动的红,便是我们啦。 在保护我们过程中,洋县探索出一条生态优先、绿色发展的新路子。洋县为保护我们,涵养出了优越的自然环境,为发展有机产业创造了良好条件,我们也成了给当地百姓带来致富希望的“吉祥鸟”。 至于我是否属于候鸟,说来话长。 长着大长腿、大长嘴,作为松鹤延年美好画面之原型的我,原本不全是留鸟。我们有留鸟型和候鸟型两个类型。过去,西伯利亚、中国东北三省都是我们的根据地。冬天我们会到南方越冬,春季又会返回那里进行繁殖。由于秦岭南麓气候湿润、农业机械化程度相对较低、有冬水田、1月份平均气温在0℃以上等综合因素,我们不必迁徙。 这些年,关于我们的好消息越来越多了。继我们的30只小伙伴于2022年10月在黄河入海口安家后,今年10月,40只小伙伴前往黄土高原北部的延安和榆林定居。知道了我们一路向北的“壮举”,刘荫增写道:“朱鹮再次北上,逐步恢复朱鹮的迁徙习性,培养朱鹮在寒冷地区的适生能力,为北方地区朱鹮再引入寻找途径、积累经验,标志着我国重建朱鹮种群进入新的阶段。” 你们有句俗话:人生得一知己足矣。按照你们的习惯来说的话,刘荫增就是我们的知己,我们都特别喜欢他,更特别感谢他。40多年前,刘荫增来到洋县寻找我们,此后,他在这里夜以继日地开展保护我们的工作。退休后,为了能够时常与我们相伴,刘荫增更是从北京直接移居到了洋县。 现在,我们在中国大江南北、沿着大河上下展翅腾飞,相信总有一天,我们沉睡的迁徙习性会苏醒,会飞向更远的世界,为我们的故事续写新的篇章。 我期待着我们在长城脚下和黄河三角洲等地繁衍出更多子子孙孙,生生不息,继续书写“东方宝石”的佳话。 根据你们人类的最新统计,我们在全球的种群数量已达1.1万只,突破1万只大关,受危等级由极危调整为濒危,栖息地由最初发现时的中国陕西洋县姚家沟逐步向东亚历史分布地恢复,种群数量和栖息地面积双增长,这是一个举世瞩目的生态奇迹。而我们,很荣幸成为这一奇迹中的主角。 从孤羽7只到万鸟竞翔,比1万这个数字更值得高兴的,是你们和我们和谐相处,共享同一个美丽地球。 再次感谢你们的爱和暖! 来源:人民日报海外版 作者单位:陕西佛坪国家级自然保护区管理局 责任编辑:刘凯莹

v:* {behavior:url(#default#VML);}

o:* {behavior:url(#default#VML);}

w:* {behavior:url(#default#VML);}

.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal

0

false

7.8 磅

0

2

false

false

false

EN-US

ZH-CN

X-NONE

2024年11月19日

2024年11月19日

.png)