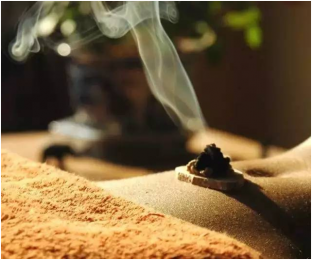

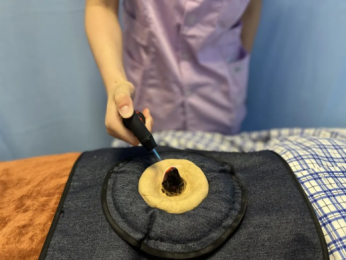

服黄芪,补中气

河北省中医院

黄芪的传说

黄芪,又名黄耆,其名字背后有着深厚的文化传说。很久以前有一位名叫戴黄耆的老人,他精通针灸,为人善良,常常帮助他人。不幸的是,他在救助一个坠崖的小孩时离世。老人形瘦,面肌淡黄,人们以尊老之称而敬呼之“黄耆”,老人去世后,人们为了纪念他,便将老人墓旁生长的一种具有味甜,且具有补中益气、止汗、利水消肿、除毒生肌作用的草药称为“黄芪”,并用它救治了很多病人,在民间广为流传。

黄芪的功效与主治

壹

【性味与归经】

甘,微温。归肺、脾经。

贰

【功能与主治】

补气升阳,固表止汗,利水消肿,生津养血,行滞通痹,托毒排脓,敛疮生肌。用于气虚乏力,食少便溏,中气下陷,久泻脱肛,便血崩漏,表虚自汗,气虚水肿,内热消渴,血虚萎黄,半身不遂,痹痛麻木,痈疽难溃,久溃不敛。

叁

【用法与用量】

9~30g。

肆

【贮藏】

置通风干燥处,防潮,防蛀。

三伏天为什么喝黄芪?

1. 吃黄芪补气,精神满满

夏季暑湿加身,人体代谢极旺、气阴消耗巨大,对需要阴阳平和的人体来说,也是一种严峻考验。中医讲:汗血同源、大汗亡阳,越流汗,体内的气和津,都会往外流失,人们在这种环境下,常常感觉有气无力、懒洋洋的、不想动也不想说话,甚至口渴难耐,这就是高热消耗了人体的气和阴,严重的就会中暑。

再加上夏季雨水多、湿和热夹杂,让人常常感到身体沉重、头脑昏沉,更需要消耗正气来抵抗湿热邪气,所以古中医常说:一夏无病三分虚!就是这个道理。

虚则补之!要提高人体在三伏前后的正气,虚人就要适当进补,方为养生之道。而黄芪最有名的功效就是补气。作为被历代医学家称为“补气圣药”的黄芪,与人参的“大补元气”又有所不同,黄芪性味甘,微温,药性和缓,适合绝大多数气虚的人。如果你老是觉得疲惫,提不起精神,少言懒语,声低气短,又或是工作累到心慌气短,不妨试试黄芪泡水喝。

2. 吃黄芪,少出汗

三伏天气温高,很多人动一动,衣服上的汗都能拧出水。而中医把出汗过多分为盗汗和自汗,但无论是哪种情况,归根结底都是因为虚,盗汗是因为阴虚,自汗是因为气虚,所以这时用黄芪最为合适,黄芪益气固表,能够让毛孔适时开阖,汗液就不会随随便便流出去了。

三伏天喝黄芪有什么好处呢?

黄芪提升中气、提高免疫、改善睡眠、稳定虚损型的基础疾病,适合的是平时常常感觉身体有点气虚的人(右脉无力)、以及中老年人、大病初愈的人,尤其有一类人,笔者觉得是最适合在夏季用黄芪补补气的了。

这种人平时就有点胖嘟嘟的,想尽办法去减肥,却总也减不掉,或者老反弹,尤其是爱美的女性,如果肚子上的肉肉,按上去再松松软软的、腹肌也没什么力道,那形象和气质一下子就“拉胯”了。

这种,往往就是虚胖,气虚导致的,肥人多虚嘛!此时假若吃点黄芪补补气,尤其是吃了感觉良好,精力体力都增加的人,不妨坚持食用一段时间,即使没有减食,也许很快就会发现:肚子上的肉肉自己少了,而且不怎么反弹了,整个人也精神、苗条了许多。

黄芪泡水,用开水还是温水?

黄芪的营养成分特别丰富,这个不用过多介绍,但它属于植物的根部,质地特别的坚硬,仅用温水冲泡的话,是无法把营养物质全部泡出来的,所以建议大家在喝黄芪水的时候一定要开大火去煮半个小时左右。

【不宜人群】

黄芪性温升,可助火,又能补气固表。因此,如果有肾阴虚、湿热以及热毒炽盛的患者,最好不要服用黄芪泡水,因为这不仅不能够令身体恢复健康,反而会加重病情。正在月经期间的女性也是不可以服用黄芪水,否则会对月经还有身体造成不利影响。另外感冒发热的患者不要服用黄芪,可能会影响感冒或退烧症状的缓解。

黄芪还能和其他药材组合,发挥出更多功效!

我们来看看黄芪的强强搭配!

1.

黄芪+西洋参

中医认为,西洋参和黄芪都具备补气补虚的作用。黄芪性偏温,在三伏天单用黄芪会导致上火,而西洋参药性凉,两者配伍药性药效互补避免上火,经常饮用可以增强机体免疫功能,降低血压,对高血压,心脑血管疾病患者有很好的调理功效。

做法:西洋参和黄芪各3克,加入300毫升的水就可以泡一壶养生茶,冲泡10分钟后即可饮用。

功效:补气健脾、养阴、生津、固表等功效,适量服用可以增强机体免疫力、抗病的作用。

2.

黄芪+金银花

到了三伏天之后,天气潮湿又闷热,这个时候单用黄芪就会容易上火,建议在此基础上搭配一些金银花,金银花本就有着清热解毒的作用,和黄芪搭配在一起后,它就能够让我们的气血得到滋补,但是不会淤堵,大家就不用担心上火的情况了。

做法:黄芪9克、金银花6克放养生壶熬煮,黄芪煮开10~15分钟后关火,再放入金银花闷泡5~10分钟后代茶饮

功效:补气升阳、清热解毒。

3.

黄芪+枸杞+菊花

黄芪枸杞菊花茶能消除暑热,有滋阴明目、清热解毒的作用。菊花和枸杞都对养肝和缓解眼睛视疲劳有良好的效用,再加上黄芪补气益中,可更好的发挥清肝明目的作用。

做法:黄芪10克、枸杞3克、菊花3克、500毫升,煮开后转小火煮15分钟。

功效:补气固表,滋养肾阴,清肝明目。适用肾虚腰痛,口干舌燥、目赤肿痛等症。对于但阴虚体质、胃寒、肠胃不好、伤风感冒和孕妇等人不适合饮用。

黄芪的日常食疗

1.

黄芪粥

做法:取黄芪20克,放入砂锅中用水煎30分钟,过滤取汁,与梗米100克煮成粥,加入适量盐或糖。

功效:补中益气,增强机体抵抗力。黄芪含有较丰富的微量元素硒,经常服用,可增加机体免疫功能。

2.

黄芪豆浆

做法:每人每天黄芪食用量不超过5克,黄豆适量,按照人数依次加量,使用料理机打成豆浆即可。

功效:补气养颜、美白、提高免疫力。

3.

芪仁粥

做法:取黄芪、薏苡仁、赤小豆各30克,鸡内金(研末)10克,金桔3枚,梗米100克,清水1000毫升。将黄芪、薏苡仁、赤小豆在砂锅内煎煮30分钟,过滤取汁。加入梗米煮30分钟以上,煮成粥后,再放入鸡内金、金桔煮15分钟。

功效:利水消肿除湿,健脾补肺,下气消胀,对肾炎水肿、黄疸有较好疗效。

总之

三伏天喝黄芪是一种很好的养生方式。相信很多朋友已经跃跃欲试了,大家可以根据自己的需求对应的选择适合自己的搭配。在享受其带来的健康益处的同时,我们也要注意适量饮用,避免过量对身体造成负担。

声明:本文由入驻健康号作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表健康中国官方版立场。

特别声明:

本文为人文传媒网平台“人文号”作者上传并发布,仅代表作者观点,与“人文号”立场无关,“人文号”仅提供信息发布平台。

如有文章内容、版权等问题,请联系人文传媒网。

联系邮箱:www_rwcmw@163.com

.png)

分享

分享 举报

举报

评论